网脱又遇白内障,七旬老兵在广州爱尔眼科打赢“光明保卫战”

“上一次看见阳台的玻璃门,还是两年前。”来自深圳的74岁吴女士(化名)语气平静,眼中却寻不见半分光彩。原来,她的左眼几乎被一片白雾笼罩,仅能在一臂之内勉强辨别人影。两年来,持续下降的视力让她逐渐与社会脱节:无法看电视,不敢用手机,甚至在家中行走都步步惊心。一次,她因视力模糊未能看清阳台的玻璃门,不慎撞上后竟造成骨裂!“当时在地上躺了好久才被人发现,现在想起来还心有余悸。”她回忆道。

这位褪去戎装但身上依然带着军营淬炼硬气的老兵,如今却困在逐渐暗淡的世界里挣扎。深思熟虑后,她怀揣着最后一丝希望与跨越二十年的信任,毅然奔赴至广州爱尔眼科医院。

当网脱病史遇上白内障:一场高难度的光明保卫战

吴女士的双眼,是一部写满病痛与救治的眼科病史。从“睁眼打麻醉针”到“激光导航手术”,她亲身见证了眼科技术的时代变迁。

她的右眼在2003年发生视网膜脱离,左眼在2006年产后再次网脱。两次挽救视力的手术都由同一位医生——高汝龙教授主刀。“当年做手术,麻醉时要睁眼看着针头扎过来”,她回忆道,“我紧张得一直动,需要医生按住我才能继续。”其实,那时她的眼睛已初现白内障的迹象,但还未到手术时机。

近两年来,她的视力急剧下降,却出于对眼部手术深深的恐惧一直拖延治疗。“总想着,拖着虽然不会好转,但至少没有手术风险。”直到那次撞到玻璃门上导致骨裂的经历,终于让她下定决心必须解决视力问题。

漫漫求医路并没有想象中顺利,吴女士辗转多家医院咨询,却始终难以建立对陌生医生的信任。最终,她想起当年两度挽救自己视力的高汝龙教授,便试着在网络上搜索这位恩医的近况,期盼能再次挂上他的号——却得知高汝龙教授早已退休。峰回路转,多方打听下她找到当年曾参与她手术、师承高教授、如今已是广州爱尔眼科医院资深主任的武哲明医生。

带着这份延续的信任,她来到广州爱尔眼科医院。经过武哲明主任的详细检查,发现她的右眼视力仅剩0.1,左眼更是只有0.04,确诊为“双眼并发性白内障”。患者不仅年事已高,且有两次网脱手术史,面对这一复杂病例武哲明主任展现出了精湛的专业素养。他全面评估了吴女士的眼部条件和视觉需求,为其制定了飞秒激光辅助白内障手术联合三焦点人工晶体植入的个性化方案。“飞秒激光代替传统手术刀,能够实现更精准、微创的切口;而三焦点晶体则能同时满足看远、中、近的需求,让患者术后摆脱眼镜的束缚。”武哲明主任耐心解释道。

手术台上,飞秒激光系统以精准至微米的切口取代传统手术刀,吴女士没有再看到令她恐惧的针头,也无需被强制固定头部。在智能导航指引与武哲明主任的专业操作下,手术顺利完成。术后复查显示,吴女士左眼的裸眼视力从0.04提升到0.8。当她重新睁开双眼,那个模糊昏暗的世界变得清晰明亮。“真的能看清楚了……”她的话语中带着难以抑制的激动。

特别的重逢:一场跨越二十年的光明托付

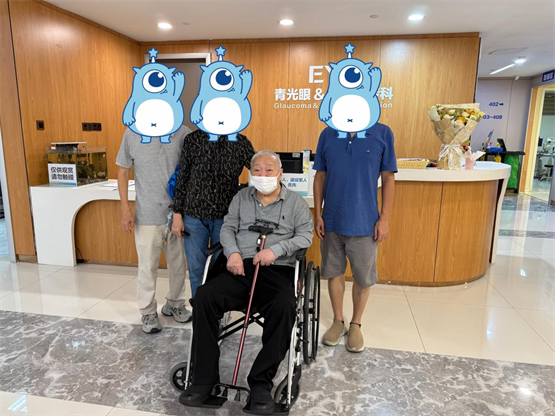

高汝龙教授(右二)

就在吴女士术后复查期间,一个意外的惊喜让她格外感动——高汝龙教授恰好来到医院。在科室前,两位医生与患者留下了珍贵的合影,见证着这段跨越二十年的医患情谊。“真的要感谢两位教授,”吴女士看着合照感慨地说,“高汝龙教授当年为我保住眼睛,武哲明主任现在让我重见清晰。这份恩情,我一辈子都不会忘记。”

武哲明主任(左二)

从高汝龙教授到武哲明主任,这段跨越二十年的治疗接力,不仅是技术的传承,更是医患之间生命厚重的信任。“我们所做的不仅是植入一枚晶体,”武哲明主任表示,“更是为患者重建生活信心,找回独立生活的尊严。尤其对于经历多次眼手术的患者,精准的术前评估与审慎成熟的手术策略至关重要。”

如今,吴女士不再被困在模糊的方寸之间。她重新获得了走出家门的勇气,也找回了与这个世界清晰对话的能力。

从手持钢枪到倚杖前行,从直视麻醉针尖到在激光中重获光明——这位七旬老人的“视界”变迁,映射的不仅是一部个人抗病史,更是一幅中国眼科技术演进与医者仁心传承的温暖画卷。有些信任,值得用一生去托付;而有些看见,已经超越了视觉本身。

推荐阅读:

延伸阅读

TOP

- 排行榜